重讀《紅樓夢》:交互中敘事,在虛擬中現(xiàn)實

原標(biāo)題:假作真時真亦假:虛擬現(xiàn)實視野下的《紅樓夢》

“虛擬”越來越成為這個時代的重要概念:虛擬經(jīng)濟(jì)、虛擬貨幣、虛擬社區(qū)、虛擬購物、虛擬教育……我們正在以不同的方式走向各種形態(tài)的虛擬。與此相關(guān),虛擬現(xiàn)實也以技術(shù)和文化的形態(tài),對人類的現(xiàn)實生活和藝術(shù)想象發(fā)生越來越大的影響。當(dāng)下的虛擬現(xiàn)實技術(shù)的核心是建立在計算機(jī)模擬基礎(chǔ)上的人機(jī)交互系統(tǒng),但是這種技術(shù)的背后有著巨大的人性動力和久遠(yuǎn)的文化積累。可以說,沒有對現(xiàn)實的虛擬,就沒有人類。認(rèn)識這種虛擬的機(jī)制,以及在不同媒介中的呈現(xiàn),對于我們了解技術(shù)的發(fā)展和走向有著重要的意義。與此同時,從技術(shù)的角度來反觀虛擬現(xiàn)實在各種媒介中的形態(tài),又有助于對傳統(tǒng)文學(xué)藝術(shù)獲得新的眼光,推動人文與技術(shù)的融合性發(fā)展。我們從這樣的角度重讀《紅樓夢》,會發(fā)現(xiàn)它具有眾多的虛擬現(xiàn)實特質(zhì),而這也是這部偉大作品歷久彌新的原因和意義所在。

一、“讓我拿了鏡子再走”

在《紅樓夢》第十一回“慶壽辰寧府排家宴 見熙鳳賈瑞起淫心”,家境清寒的賈府遠(yuǎn)親賈瑞癡迷于鳳姐的美色,試圖勾引,結(jié)果被鳳姐毒設(shè)相思局,整得死去活來。在他病入膏肓之際,有個跛足道人給他一面名叫“風(fēng)月寶鑒”的鏡子,說是照背面可以保命,但是千萬不能照正面。賈瑞拿起鏡子,向反面一照,只見一個骷髏立在里面。他又驚又嚇,大罵道士,又將正面一照,只見鳳姐在里面招手叫他。賈瑞心中一喜,蕩悠悠地覺得進(jìn)了鏡子,與鳳姐云雨一番。如此幾番下來,終于一命嗚呼。臨死前賈瑞還對鬼使說:“讓我拿了鏡子再走。”

經(jīng)過虛擬現(xiàn)實和數(shù)碼文化洗禮的人,看到這段很容易會產(chǎn)生一種似曾相識的異樣感覺。這個風(fēng)月寶鑒從造型、功能和使用方式上來說,同今天的虛擬現(xiàn)實設(shè)備實在是太接近了。它們都可以制造虛擬的影像,這些影像是用戶欲望的投射,用戶可以走進(jìn)自己夢想的空間,與虛擬的欲望對象進(jìn)行各種交互,沉浸其中,難以自拔。這是一個具有科幻意味的穿越時空的門戶(portal),也是各種電子影像、游戲設(shè)備乃至整個網(wǎng)絡(luò)的化身,賈瑞就是今日網(wǎng)絡(luò)游戲和成人視頻沉迷者的前輩。

現(xiàn)代虛擬現(xiàn)實技術(shù)是與賽博空間(cyber-space,又譯“網(wǎng)絡(luò)空間”)同步發(fā)展的。在1980年代,虛擬現(xiàn)實與賽博是同義詞。威廉·吉布森(William Gibson)在賽博朋克的開山之作《神經(jīng)漫游者》(Neuromancer)中這樣描寫賽博空間:

(凱斯)接入定制的賽博空間的操控臺,讓意識脫離身體,投射入一種集體共同感知的幻覺,也就是那母體(matrix)之中,處于青春與能力帶來的腎上腺素高峰中。[1]

主人公凱斯是一名網(wǎng)絡(luò)牛仔,他的靈魂屬于賽博空間,那是他的自由、他生命的意義所在。至于他在真實世界中的身體,他輕蔑地稱之為“肉”(meat),猶如唐三藏師徒渡過苦海之后蛻去的肉身。從一開始,賽博空間被賦予了技術(shù)烏托邦的夢想,人們希望通過虛擬化擺脫沉重的肉身的束縛,讓精神和夢想在賽博空間自由地飛翔。邁克爾·本尼迪克特(Michael Benedikt)認(rèn)為:“賽博空間固有的非物質(zhì)性和可塑性為神話般的現(xiàn)實提供了最誘人的舞臺,這些現(xiàn)實在過去被‘限制’在巫術(shù)儀式、劇場、繪畫、書籍,以及其他只能提供有限表達(dá)途徑的媒介中。賽博空間可以看作是我們古老的對于虛構(gòu)的渴望和能力的擴(kuò)展。”[2]

然而,他們很快就發(fā)現(xiàn)事情不那么簡單。《神經(jīng)漫游者》中的母體在1999年變成了沃卓斯基姐弟鏡頭下的“黑客帝國”,一個新版的Matrix。烏托邦變成了反烏托邦,在那里虛擬不僅象征了自由,也象征了幻象、欺騙和更精致、更難以擺脫的控制。《黑客帝國》的開頭,尼奧在寓所與不法分子接頭,非法物品藏在一本雕空的書中。透過一閃而過的鏡頭,我們可以看到這本書的名字叫《擬象與仿真》(Simulacrum and Simulation)。這是法國后現(xiàn)代主義思想家讓·鮑德里亞(Jean Baudrillard)關(guān)于現(xiàn)實與媒介、符號關(guān)系的著作。沃卓斯基姐弟是鮑德里亞的粉絲,整部《黑客帝國》建立在擬象理論的基礎(chǔ)上。“擬象”是鮑德里亞創(chuàng)造出來的一個概念,指沒有原本,或原本已經(jīng)不存在的復(fù)制品。他認(rèn)為在后工業(yè)社會時代,現(xiàn)實已經(jīng)被符號和象征所替代,而在這些符號和象征背后,依然是無窮無盡的符號和象征。世界越來越變成沒有原本的摹本,沒有實體的符號,生產(chǎn)出來的真實,也就是說,現(xiàn)實變成了虛擬現(xiàn)實。《擬象與仿真》開宗明義:

擬象從來不是要隱藏真相——它就是真相,它要隱藏的是沒有真相。

擬象就是真

——《傳道書》

這句話的出處標(biāo)注為《傳道書》,但《圣經(jīng)》里卻并沒有那樣一句話。鮑德里亞是用杜撰的方式,表達(dá)現(xiàn)實與虛擬之間的吊詭關(guān)系。類似的對名人和經(jīng)典話語的杜撰,已經(jīng)成為今天網(wǎng)絡(luò)上大家喜聞樂見的表達(dá)方式,顯示大眾對戲擬的熱衷,這本身就是一種擬象的實踐和標(biāo)志。鮑德里亞對擬象的表述也讓我們想起《紅樓夢》中非常有名的一句話,就是太虛幻境入口處牌坊兩邊的一副對聯(lián):

假作真時真亦假

無為有處有還無

這句話被視為進(jìn)入《紅樓夢》世界的密碼,紅學(xué)家對此眾說紛紜。王希廉(護(hù)花主人)說:“《石頭記》一書,全部最要關(guān)鍵是‘真假’二字。讀者須知,真即是假,假即是真;真中有假,假中有真;真不是真,假不是假。明此數(shù)意,則甄寶玉、賈寶玉是一是二,便心目然,不為作者冷齒,亦知作者匠心。”[3]其實這句話是一個埃舍爾繪畫般的怪圈,一個愛麗絲掉進(jìn)的兔子洞般的陷阱,一個莊生夢蝶的夢境。對于這個問題,以及與紅學(xué)相關(guān)的諸多問題,越是爭論不休,讀者和評論家就會在這個悖論的情境中越陷越深。我們也因此來到了《紅樓夢》中最具有虛擬現(xiàn)實意味的一個空間:太虛幻境。寶玉是從秦可卿的房間進(jìn)入太虛幻境:

案上設(shè)著武則天當(dāng)日鏡室中設(shè)的寶鏡,一邊擺著飛燕立著舞過的金盤,盤內(nèi)盛著安祿山擲過傷了太真乳的木瓜。上面設(shè)著壽昌公主于含章殿下臥的榻,懸的是同昌公主制的聯(lián)珠帳。

這些子虛烏有又極具香艷奢靡暗示的物品,也同風(fēng)月寶鑒一樣,構(gòu)成了連接現(xiàn)實世界與太虛幻境的一個時空通道。1989年《紅樓夢》電影版對這一段有一個非常傳神的改編:寶玉在太虛幻境遇見“可卿”,是先看到一幅畫,這幅畫正是原著中可卿房里懸掛的海棠春睡圖。然后寶玉看到圖中春睡的美人動了起來,還轉(zhuǎn)過身來向他招手。這個原著所無的創(chuàng)造性改編,其實是深得原著真意的。

在太虛幻境,警幻仙子又告訴寶玉一個與今日的虛擬現(xiàn)實大有關(guān)聯(lián)的概念:意淫。這個詞也早已成為網(wǎng)絡(luò)文化的流行用語,簡稱YY。警幻仙子說的意淫,是“惟心會而不可口傳、可神通而不可語達(dá)”的癡情,與皮膚濫淫相對立。賈寶玉當(dāng)然是警幻仙子所說的意淫的代表,而賈瑞則很容易歸入皮膚濫淫的一類。但是如果從虛擬現(xiàn)實的角度來看,賈瑞所追求的又何嘗不是一種意淫呢?這兩種意淫并非毫無相通之處,都是虛擬現(xiàn)實,只不過一重真情,一重肉欲;一重虛擬,一重現(xiàn)實。反諷的是,賈瑞的意淫更接近今天網(wǎng)絡(luò)文化語境中的含義。跛足道人說風(fēng)月寶鑒來自太虛幻境,而這幅海棠春睡圖,正是風(fēng)月寶鑒的變體。寶玉同賈瑞一樣,通過虛擬現(xiàn)實的媒介經(jīng)歷了一次虛擬性愛。在這個過程中,有多重媒介間的多次穿越性轉(zhuǎn)換:從文字到影像,從靜態(tài)到動態(tài),從二維到三維,從實體到虛擬。

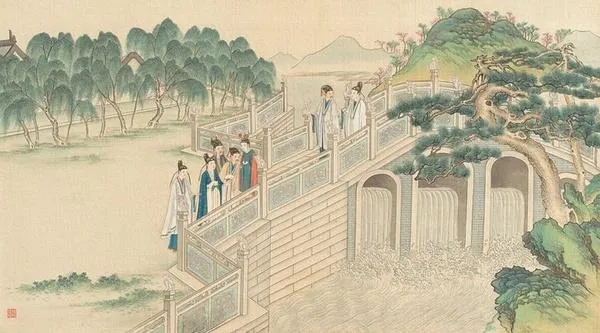

在《紅樓夢》里,詩詞、繪畫、音樂、謎語、酒令、建筑、夢境……這些以不同媒介構(gòu)成的象征物與其虛擬的現(xiàn)實之間,都存在著可以相互連接的通道。閱讀《紅樓夢》的過程,也就是在這些不同維度的時空之間來回穿梭的過程。第四十回劉姥姥二進(jìn)大觀園,賈母問她大觀園好不好,劉姥姥念佛說道:

我們鄉(xiāng)下人到了年下,都上城來買畫兒貼。時常閑了,大家都說,怎么得也到畫兒上去逛逛。想著那個畫兒也不過是假的,那里有這個真地方呢。誰知我今兒進(jìn)這園里一瞧,竟比那畫兒還強(qiáng)十倍。

這正是以繪畫與現(xiàn)實界限的穿越,對大觀園的虛擬性進(jìn)行暗示。接下去賈母聽得高興,讓惜春把園子和里面的人畫一幅畫給她,又引發(fā)眾姐妹們關(guān)于繪畫問題和《攜蝗大嚼圖》的快樂討論。但這中間其實隱含了極深的悲涼,此時的賈府已過“烈火烹油、鮮花著錦”的鼎盛時期,各種衰相已露,大觀園中之人隨后都將各自走向其無可挽回的宿命;而這幅畫,其實就是一幅凝固的挽歌,猶如濟(jì)慈的《希臘古甕頌》,把這個園子和里面的人的快樂和悲哀永遠(yuǎn)定格。再看看《紅樓夢》本身,不也是這樣一幅以虛擬的方式把時空留住的巨畫嗎?

熟悉劉慈欣的科幻小說《三體》的人,看到這里也許會有格外的驚心,因為這就像針眼畫師把無故事王國里的人畫進(jìn)畫里,畫一個少一個。這也像羅輯在太陽系二維化的時候?qū)θ耸篱g的告別:“哦,要進(jìn)畫里了,孩子們,走好。”在這里,《紅樓夢》與《三體》都是以不同維度的媒介的轉(zhuǎn)換,作為超越時空的象征。藝術(shù)變成科幻意義上的傳送門,其所制造的虛擬現(xiàn)實,也成為代表了人類永恒的穿越媒介的希望與憂慮。《三體》的副標(biāo)題是“地球往事”,整個敘事框架可以視為在時空之外對早已消失了的地球的回憶。程心的回憶錄就叫“時間之外的往事”。小說最后寫到程心終于來到了云天明送給她的星星,時間已經(jīng)過去一千八百萬年,唯一殘存的信息,是刻在石頭上的。石頭在這里作為象征永恒的陪伴人類的媒介,意味悠長。《紅樓夢》有著同樣巨大的時空框架,從女媧補天講起,直到“不知過了幾世幾劫”(一小劫為一千六百八十萬年),“落了片白茫茫大地真干凈”。那么這也是“時間之外的往事”了。《紅樓夢》記錄這段往事的媒介,也是石頭,《紅樓夢》又名《石頭記》。

二、“事之所無、理之必有”

太虛幻境位于離恨天之上、灌愁海之中的放春山遣香洞。我們會發(fā)現(xiàn),這個空間不但不存于現(xiàn)實,就是在以往的神話傳說中也找不到。曹雪芹同鮑德里亞以及今天的網(wǎng)友一樣喜歡杜撰。寶玉初見黛玉,為她起了個表字“顰顰”。探春問何出,寶玉道,《古今人物通考》上說:“西方有石名黛,可代畫眉之墨。”探春笑道:“只恐又是你的杜撰。”寶玉笑道:“除《四書》外,杜撰的太多,偏只我是杜撰不成?”寶玉坦然地杜撰,又坦然地承認(rèn)杜撰,這種理直氣壯的虛構(gòu)方式堪比后世納博科夫、博爾赫斯、卡爾維諾等作家在虛構(gòu)中虛構(gòu)的后現(xiàn)代敘事策略。

《紅樓夢》中杜撰的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于個別典故。啟功認(rèn)為:《紅樓夢》對于男女老少音容笑貌、生活制度、服飾器物的描寫非常逼真,“但是如果仔細(xì)追尋,全書所寫的是什么年代、什么地方,以及具體的官職、服裝、稱呼,甚至足以表現(xiàn)清代特有的器物等等,卻沒有一處正面寫出的。這不能不使我們驚詫作者藝術(shù)手法運真實于虛構(gòu)的特殊技巧”[4]。《紅樓夢》寫了很多的官職,但這些官職在歷史中是不存在的。《紅樓夢》寫了很多的衣服,但這些衣服在服裝史中是查不到的。《紅樓夢》中寫了一個大觀園,這個大觀園是沒有辦法在空間中定位的。這是一種整體性的杜撰。《紅樓夢》是中國文學(xué)史上最給人逼真感的作品,又是最具有虛擬性的作品,這兩者的奇異結(jié)合,是其經(jīng)久不息的魅力和價值所在。對于這種結(jié)合的意義,《紅樓夢》的超級讀者脂硯齋在甲戌本的眉批中寫道:“官制半遵古名亦好。余最喜此等半有半無、半古半今、事之所無、理之必有、極玄極幻、荒唐不經(jīng)之處。”

王安憶也有類似的觀點,她認(rèn)為有兩種情節(jié),一種叫“經(jīng)驗性情節(jié)”,指來自現(xiàn)實生活的情節(jié)。她認(rèn)為經(jīng)驗性的情節(jié)是不完備的,倘若我們完全依賴于這種情節(jié),小說難免走向絕境,因為經(jīng)驗有著巨大的局限性。王安憶更看重的是“邏輯性的情節(jié)”,它來自后天制作,可能也會使用經(jīng)驗,但一定要將經(jīng)驗加以嚴(yán)格的整理,使它具有一種邏輯的推理性,可把一個很小的因,推至一個很大的果。[5]我們可以看到,經(jīng)驗性情節(jié)對應(yīng)于脂硯齋所說的“事”,邏輯性情節(jié)對應(yīng)于他所說的“理”。王安憶認(rèn)為:“小說不是現(xiàn)實,它是個人的心靈世界,這個世界有著另一種規(guī)律、原則、起源和歸宿。”[6]百年紅學(xué),門戶林立,很多人至今孜孜不倦地為《紅樓夢》文本背后的事件、人物、場所的真假爭論不休。王安憶的小說觀可以為這些爭論提供具有啟示性的思路:《紅樓夢》不是現(xiàn)實,它的偉大不在于經(jīng)驗性情節(jié),而是個人的心靈世界。

今天我們從虛擬現(xiàn)實的角度,對這種“事之所無、理之必有”的結(jié)合可以有進(jìn)一步的認(rèn)識。在數(shù)碼模擬系統(tǒng)中,有兩種構(gòu)建世界的模式。一種稱之為“采樣模擬”,例如在設(shè)計電子鋼琴的時候,可以把真實的鋼琴八十八個琴鍵的聲音都錄下來,彈奏的時候只要以相應(yīng)的按鍵去觸發(fā)所需要的聲音就可以了。這種模擬聽上去或者看上去非常真實,但其實有很大的限制。以鋼琴為例,每一個琴鍵發(fā)出的聲音并非不變的,也不是孤立的。在最弱音和最強(qiáng)音之間,有很多的層級過渡,每個音之間也會根據(jù)不同的組合以及踏板位置發(fā)生各種共振和殘響,形成無窮的變化,對此單純的采樣模擬就難以表現(xiàn)了。另一種模擬的方式叫“物理建模”,這是把模擬的對象分解成結(jié)構(gòu)元素和物理法則,從底層對世界進(jìn)行構(gòu)建。用這種方式設(shè)計電子鋼琴,就是把聲音化為頻率、振幅、波形等物理參數(shù),這樣就可以靈活多變地根據(jù)不同的演奏方式得到相應(yīng)的演奏效果,既能模擬不同品牌的真實鋼琴音色,還能進(jìn)一步生成非塵世的樂器音色,或者說“太虛”音色。

早期的電子游戲也是以類似采樣模擬的方式設(shè)計的,玩家可以操控其中的角色和物品的設(shè)計,但這種操控很大程度上是觸發(fā)既定的設(shè)計腳本,對游戲世界的改變是有限的。隨著電腦運算能力和圖形技術(shù)的發(fā)展,物理建模技術(shù)越來越多被引進(jìn)到游戲中來,玩家也能與游戲世界發(fā)生越來越多的互動。在一個叫Algodoo的電腦沙盒游戲中,玩家可以在虛擬世界中搭建、拼裝、制造各種裝置。這有點像我們兒時玩沙子和搭積木,但建造的自由度和復(fù)雜性不可同日而語。玩家可以使用繪圖工具創(chuàng)建和編輯場景,設(shè)定不同的重力、摩擦力、彈力、浮力、空氣阻力,模擬物體在不同作用力下的受力、速度和運行軌跡。在Algodoo中,一切皆有可能,只要玩家有足夠的耐心和智慧,就可以打造一個有機(jī)的世界,比如可以制造自己的《憤怒的小鳥》。Algodoo是一種扮演上帝的游戲。

再回到“事之所無、理之必有”和王安憶關(guān)于小說的心靈世界理論,我們可以看得更清楚一點了:“事”對應(yīng)于數(shù)碼模擬中的“采樣模擬”,“理”對應(yīng)于“物理建模”。簡納特·穆雷(Janet H. Murray)在其研究跨媒體敘事的論著《全息甲板上的哈姆雷特》(Hamleton the Holodeck)中認(rèn)為,這兩種“理”有相通之處:“我們經(jīng)常談?wù)撃M世界的物理,可視物體在再現(xiàn)的二維或三維空間的引力和摩擦參數(shù)影響下的移動。故事也需要相應(yīng)的‘道德物理’,這是指人物的行動需要有相關(guān)的結(jié)果,誰獲獎勵,誰受懲罰,世道公正程度如何。道德物理所指的不僅是正確或錯誤,更是指故事的世界是否合乎情理。”[7]

《紅樓夢》的“理”是什么?石頭在第一回里說:“不過只取其事體情理罷了。”這包含了兩個方面,一是事理,二是人情。《紅樓夢》在人情世故的描寫方面確實精微細(xì)密,逼真生動。但是,如果僅止于此,《紅樓夢》也不過泯然于眾多的明清人情小說之中。真正讓《紅樓夢》光照后世的,更是在現(xiàn)實人情之上投射的理想人情,雖然這種理想在現(xiàn)實中無地生長,卻以虛擬的可能性,營造人類的希望和夢想。余英時在《〈紅樓夢〉的兩個世界》中認(rèn)為,《紅樓夢》里主要是描寫以大觀園為代表的理想世界的興起、發(fā)展及其最后的幻滅。這個理想世界既在現(xiàn)實世界之外,又建立在現(xiàn)實世界之上。干凈既從骯臟而來,最后又無可奈何地要回到骯臟去。這是《紅樓夢》的悲劇的中心意義。余英時的這本名著作于1973年,他當(dāng)時既不滿于海外索隱派的復(fù)活,更不認(rèn)同大陸的“斗爭論”,故力圖挖掘《紅樓夢》文本的內(nèi)在結(jié)構(gòu),重構(gòu)其獨立自在的精神世界。其實,在強(qiáng)調(diào)理想的建構(gòu)這一點上,余英時與當(dāng)時的政治紅學(xué)派并非全然對立,只不過他們是一個理想、各自表述而已。對于寶玉和黛玉這一對“新人”所代表的理想,脂硯齋也早就看出來了。己卯本夾批盛贊寶玉是“今古未有之一人”“今古未見之人”。

也就是說,大觀園是烏有之鄉(xiāng),寶黛是烏有之人,他們并不存在于當(dāng)時,也未見得就存在于后世。但恰恰是這種非現(xiàn)實性,構(gòu)成了他們最獨特的光華,照亮了一代又一代的生命,激起后人經(jīng)久不息的共鳴。正是在這個意義上,虛擬的才是真實的,代表了最純真的感情。而現(xiàn)實反而充滿了各種虛假和欺騙。這里我們看到了虛擬最積極的一面,烏有并非沒有,虛擬不是虛無,而是合理(想)的可能性的呈現(xiàn)。寶黛對抗世俗的力量,正來自其超功利、超現(xiàn)實、自我建構(gòu)的虛擬性。這也是曹雪芹與鮑德里亞在對待虛擬的問題上最大的差異所在。鮑德里亞對虛擬現(xiàn)實持批判態(tài)度,他所說的擬象是后工業(yè)時代、消費社會和媒介發(fā)展的產(chǎn)品。他悲觀地認(rèn)為這是歷史的退場,現(xiàn)實失去了參照的對象,符號與圖像變成了真實,而這又構(gòu)成了黑客帝國那樣的欺騙和控制。在曹雪芹那里,虛擬有著更本源性的意義。世界可能來自虛無,也可能終將歸于虛無,但是對所有這些可能性在“情理”基礎(chǔ)上的虛擬,卻讓世界走出虛無,產(chǎn)生了可能。我虛故我在,這也可能是《紅樓夢》給我們留下的珍貴啟示。

三、“一場幽夢同誰近,千古情人獨我癡”

虛擬現(xiàn)實從1980年代的烏托邦想象,到1990年代的實驗性產(chǎn)品,在今天已經(jīng)開始作為消費品走入普通家庭,并日益與游戲、藝術(shù)、社交、教育、醫(yī)療、軍事等各個領(lǐng)域發(fā)生越來越廣泛的聯(lián)系。威廉·R.謝爾曼(William R. Sherman)和阿倫·克雷格(Alan Craig)認(rèn)為,虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)包含四個構(gòu)成要素:虛擬世界、沉浸感、感官反饋、交互性。[8]這是一個比較具有代表性的定義。現(xiàn)在假定我們來設(shè)計一個虛擬現(xiàn)實的《紅樓夢》,那么首先就要給大觀園、太虛幻境和人物進(jìn)行3D建模,賦予其物理屬性和行為規(guī)則,構(gòu)建一個虛擬紅樓世界。我們戴上虛擬現(xiàn)實頭顯,走進(jìn)這個世界,用視覺、聽覺、觸覺等各種感覺器官感知這個世界,這是感官反饋。我們可以與里面的人物交談,也可以采一朵花,對這個虛擬世界發(fā)生影響,這是交互性。我們在其中流連忘返,被這個虛擬世界深深吸引,產(chǎn)生沉浸感。

我們馬上會發(fā)現(xiàn),很多藝術(shù)形式都不同程度地具有這四種要素,那么可以把它們都稱之為虛擬現(xiàn)實嗎?確實有不少人這樣認(rèn)為。霍華德·萊茵戈爾德認(rèn)為人類最早的虛擬現(xiàn)實是幾萬年前的巖畫[9],希利斯·米勒認(rèn)為文學(xué)是一種虛擬現(xiàn)實[10]。這樣說有意義嗎?把文學(xué)說成是虛擬現(xiàn)實,對于更好地認(rèn)識文學(xué)和虛擬現(xiàn)實有什么樣的幫助?如果一切藝術(shù)都是虛擬現(xiàn)實,那么是否有一種藝術(shù)比其他藝術(shù)更加虛擬現(xiàn)實?是否整個人類藝術(shù)史乃至文化史都在不斷走向那個更加虛擬現(xiàn)實的虛擬現(xiàn)實?還是不同的藝術(shù)都以其各自特有的方式虛擬現(xiàn)實,并在此過程中相互借鑒,揚長避短?

讓我們還是借助《紅樓夢》來回答這些問題。前面我們從《紅樓夢》的角度探討了虛擬的意義,現(xiàn)在再來看看虛擬的構(gòu)成方式。與其他文學(xué)作品相比,《紅樓夢》有一個更接近“純粹”的虛擬現(xiàn)實的特征,那就是它具有格外強(qiáng)烈的沉浸感,并因此形成了特殊而龐大的“紅迷”群體。乾隆年間,杭州一個商人的女兒酷愛《紅樓夢》,以致癡狂而死,臨終前父母將書投入火中,女兒哭喊:“奈何燒煞我寶玉!”常州一書生,寢食俱廢,一月內(nèi)連看七遍,長嘆悲啼,心血耗盡而死。[11]《紅樓夢》的這種堪比網(wǎng)癮的超強(qiáng)沉浸感是如何形成的?

瑪麗-勞爾·瑞安(Marie-Laure. Ryan)認(rèn)為,沉浸感有三種構(gòu)成方式:空間的沉浸,來自環(huán)境;時間的沉浸,來自故事;情感沉浸,來自人物。[12]就空間的營造而言,小說相比視覺藝術(shù)似乎有著先天的劣勢,所謂千言不如一見。但是小說能夠利用其在時間性上的優(yōu)勢,動靜結(jié)合,行動與情感結(jié)合,內(nèi)部視角與外部視角結(jié)合,可視與不可視結(jié)合,過去與現(xiàn)在結(jié)合,讓讀者產(chǎn)生綜合性的沉浸感。《紅樓夢》可以說把小說這一綜合性的特點發(fā)揮到了極致。

紅學(xué)界一直用“全景”來形容《紅樓夢》,這其實也是虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)中常用的概念。傳統(tǒng)的繪畫、照片、電影、電腦屏幕都是平面的,有特定大小的幅面,人只能在外面觀賞或操作,這樣就很容易受到框架外的視覺的干擾而出戲。電影為什么在不斷地擴(kuò)大屏幕的尺寸?這正是為了用更大的屏幕來包圍觀眾的視覺,從而帶來更大的沉浸感。這也是不斷追求信息最大化的表現(xiàn)。然而,只要屏幕還存在,那種外在于屏幕的感覺是無法消除的。但是一旦戴上虛擬現(xiàn)實頭顯,屏幕就消失了,人真正感覺置身于那個虛擬的世界。有意思的是,如果從這樣的角度來看,文學(xué)其實是有自己天然的“全景”模式。文學(xué)所創(chuàng)造的虛擬空間,并沒有影視那樣的視覺藝術(shù)的屏幕和框架。文學(xué)的媒介語言是文字,文字是無形的,在創(chuàng)造形象的時候需要靠腦補,這也是一種YY。文字的這種間接性構(gòu)成其獨有的虛擬性,既抽象又感性,以無形展示全景,化不可視為可視。《紅樓夢》可以說是把語言文學(xué)的YY發(fā)揮到極致。《紅樓夢》中的人物、環(huán)境乃至事件,既真實,又夢幻;既具象,又抽象;既有形,又無形;既可視,又不可視。從這樣的角度,也可以理解為什么對于很多紅迷來說,對其影視的改編都有各種各樣的抗拒,因為都是對這種不可視的可視性的破壞,也是對其獨有的沉浸感的破壞。如果我們能充分認(rèn)識文學(xué)在虛擬與全景這兩個方面獨特的構(gòu)造能力,就能更好地開拓文學(xué)在新媒體時代的生存和發(fā)展空間。

這是一個追求沉浸感和信息最大化的全景時代,但全景還有一個模型,就是福柯所說的圓形監(jiān)獄(panopticon),代表著無所不在的監(jiān)視和控制。全景是邊框的喪失,傳統(tǒng)的畫框和幕布既使人出戲,也提醒人注意虛擬與現(xiàn)實的邊界,起著陌生化和間離化的效果。沉浸的同義詞是上癮、麻醉和迷失。這些與擬象的不斷增值結(jié)合起來,我們會對鮑德里亞的憂慮有更多的理解。如何在沉浸中清醒、在全景中出入,這也是新媒體對一個舊問題的強(qiáng)化。對此,《紅樓夢》也為我們提供了啟示。那就是保持未完成的狀態(tài),在全景中尋找分岔的小徑,在交互中建構(gòu)新的個體性。

四、“小徑分岔的花園”

全景讓人能看到更大的畫面,獲得更多的信息,但全景的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于畫面的擴(kuò)大,更在于維度的提升。全景突破了二維空間的限制,人可以往各個方向觀看和移動,這又不僅是從二維空間跨入三維空間,獲得了更多個人化的視角,也是在自主選擇的移動中增加了時間的維度。因此,一個真正的虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)不是讓人靜態(tài)被動地接受,而是讓人動態(tài)地參與。瑞安把17、18世紀(jì)的法國園林與浪漫主義時期英國園林的設(shè)計理念進(jìn)行比較后發(fā)現(xiàn),法國園林有精心修剪出來的對稱的花木圖案和道路,需要從高處觀看,方能盡覽其美;英國園林則布滿彎曲的小徑和散落的亭臺、池塘和洞穴,需要從中穿行才能充分領(lǐng)略變換的風(fēng)景。瑞安認(rèn)為固定視點的法國園林猶如具有畫框的傳統(tǒng)繪畫,而動態(tài)展開的英國園林則更像今天的虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)。[13]

中國傳統(tǒng)園林更接近瑞安所說的英國園林的理念。孫筱祥認(rèn)為,中國園林是空間與時間的綜合藝術(shù),很多地方體現(xiàn)出中國山水畫運動視點的動態(tài)構(gòu)圖:“園林中每一局部,當(dāng)游人視點固定時,其所感受的空間,與繪畫的靜態(tài)構(gòu)圖相似;但是游人從進(jìn)園開始,隨著游覽路線從一個局部走向另一個局部,移步換景,有隱有顯,這種一景接一景連續(xù)出現(xiàn)的風(fēng)景布局,屬于動態(tài)連續(xù)風(fēng)景構(gòu)圖。”[14]這種移步換景的動態(tài)園林結(jié)構(gòu),在《紅樓夢》中有各種體現(xiàn)。宋淇將其歸結(jié)為“透露法”:“《紅樓夢》用的是逐漸透露法,猶如一幅長江萬里圖,一路緩緩展開,一路漸漸呈現(xiàn),不能一覽而盡。”[15]

《紅樓夢》這幅全景畫,不但不能一次性地一覽而盡,還要讀者在園中曲折往返,來回穿梭,切換視角,才能更深切地領(lǐng)略其中的風(fēng)光。如此說來,《紅樓夢》可謂博爾赫斯意義上的“小徑分岔的花園”。而博爾赫斯本人也對《紅樓夢》有很高的評價,他說:“這是優(yōu)于我們近三千年的文學(xué)中最有名的一部小說。”[16]他在《小徑分岔的花園》中向《紅樓夢》致敬:

彭?是云南總督,他辭去了高官厚祿,一心想寫一部比《紅樓夢》人物更多的小說,建造一個誰都走不出來的迷宮……我想象一個由迷宮組成的迷宮,一個錯綜復(fù)雜、生生不息的迷宮,包羅過去和將來,在某種意義上甚至牽涉到別的星球。[17]

對博爾赫斯的迷宮我們很難不產(chǎn)生似曾相識的感覺,《紅樓夢》又何嘗不是這樣一個永遠(yuǎn)也走不出去的迷宮呢?瑞安認(rèn)為,虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)與傳統(tǒng)敘事作品的區(qū)別在于,前者并不像后者那樣有一個掌握全部再現(xiàn)內(nèi)容和敘事材料的故事講述者,而是用戶自己從各個不同的視角,通過自己不停地運動去經(jīng)歷和體驗事件。“虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)不僅僅是非敘事化的敘事,也是一個具有雙重故事可能的母體(matrix):一個能生活在其中的故事,一個能被講述的故事,正如《小徑分岔的花園》。”[18]《小徑分岔的花園》被視為1990年代興起的超文本小說的先驅(qū),超文本小說是后現(xiàn)代小說在計算機(jī)時代的回響,又與網(wǎng)絡(luò)文化和電子游戲相互交錯,這四種文化現(xiàn)象都參與推動了虛擬現(xiàn)實的發(fā)展,這本身又構(gòu)成了小徑分岔的文化奇觀。

在虛擬與現(xiàn)實的界線徹底模糊的黑客帝國降臨之前,電子游戲是最具虛擬現(xiàn)實特質(zhì)的數(shù)碼文化產(chǎn)品。前面所說的虛擬現(xiàn)實的四大構(gòu)成要素,電子游戲樣樣俱全,而且含量很高。其中又把交互性發(fā)揮得最為淋漓盡致。同虛擬性一樣,交互性也是我們這個時代的核心詞匯,這兩者也是相關(guān)聯(lián)的。虛擬現(xiàn)實需要交互的建構(gòu),交互需要虛擬的助力。在不同的藝術(shù)類型中,交互的可能性和表現(xiàn)形式都是不一樣的。比如,傳統(tǒng)的電影想要交互就很難。1990年代在美國曾經(jīng)出現(xiàn)過“交互影院”,觀眾通過按鈕來選擇影片的走向,但這太具違和感,很快就壽終正寢。近年來,隨著在線流媒體視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,借助電腦網(wǎng)絡(luò)的交互特性,交互影視又有卷土重來之勢,2018年網(wǎng)飛推出具有分岔劇情的交互式電視劇《黑鏡·潘達(dá)斯奈基》,算是試水制作,然而毀譽參半,交互影視的前景依然不明。

文學(xué)的交互性又如何呢?這里的情況就復(fù)雜了。表面看,文學(xué)也不適合交互。在《紅樓夢》中,寶黛的愛情悲劇當(dāng)然是不可逆轉(zhuǎn)的,可是,希望林黛玉活下去并同賈寶玉結(jié)婚的群眾呼聲太強(qiáng)大了,怎么辦?在過去的年代,有一個辦法是寫續(xù)書。《紅樓夢》續(xù)書之多,空前絕后,程高本問世后幾十年內(nèi)即達(dá)三十多種。類似的續(xù)書運動在今天依然綿綿不絕,又與網(wǎng)絡(luò)小說和同人文學(xué)合流,呈現(xiàn)出爆發(fā)性的增長。《紅樓夢》的另一種交互性,是后人的評點和索隱,從脂評、舊紅學(xué)、新紅學(xué),一直發(fā)展到今天喜馬拉雅的網(wǎng)課和嗶哩嗶哩的彈幕。各路人馬亂哄哄你方唱罷我登場,每個人都在以自己的方式,為《紅樓夢》這個花園制造著更多的分岔小徑。

在《紅樓夢》中,還有一種更為內(nèi)在的交互性,需要我們從虛擬現(xiàn)實的角度,從《紅樓夢》的迷宮結(jié)構(gòu)中去尋找,這就是文學(xué)的游戲性。《紅樓夢》是一個游戲,更具體地說,是電子游戲中的角色扮演游戲(role-playing game,簡稱RPG)。這是游戲中的一種主要類型,玩家扮演一個或多個角色,在虛擬世界中來回走動,進(jìn)行探索、解謎、戰(zhàn)斗等活動,執(zhí)行主線和支線任務(wù),并在這過程中升級成長,推動劇情的展開。RPG這種旅途冒險成長的模式,與約瑟夫·坎貝爾提出的敘事作品“英雄的冒險”的神話原型模式如出一轍,也因此成為游戲中最接近傳統(tǒng)文學(xué)的類型。與文學(xué)不同的是,在RPG中,故事是由玩家自己創(chuàng)造的,當(dāng)然這種創(chuàng)造要在游戲設(shè)定的框架和規(guī)則中進(jìn)行,也會與一些預(yù)先設(shè)定的故事腳本進(jìn)行融合。

《紅樓夢》的敘事以第三人稱視角為主,但不是全知全能的上帝視角,而是一種有限主觀的人物視角,經(jīng)常跟隨人物的移動而變化,在這個過程中我們也隨著人物的視角進(jìn)行觀察、探索、感受。例如劉姥姥一進(jìn)榮國府:

來至榮府大門石獅子前,只見簇簇轎馬,劉姥姥便不敢過去,且撣了撣衣服,又教了板兒幾句話,然后蹭到角門前。只見幾個挺胸疊肚指手畫腳的人,坐在大板凳上,說東談西呢。劉姥姥只得蹭上來問:“太爺們納福。”眾人打量了他一會,便問“那里來的?”劉姥姥陪笑道:“我找太太的陪房周大爺?shù)模瑹┠俏惶珷斕嫖艺埶铣鰜怼!蹦切┤寺犃耍疾怀虿牵肴辗秸f道:“你遠(yuǎn)遠(yuǎn)的在那墻角下等著,一會子他們家有人就出來的。”內(nèi)中有一老年人說道:“不要誤他的事,何苦耍他。”因向劉姥姥道:“那周大爺已往南邊去了。他在后一帶住著,他娘子卻在家。你要找時,從這邊繞到后街上后門上去問就是了。”劉姥姥聽了謝過,遂攜了板兒,繞到后門上。

對熟悉游戲的人來說,這是一個典型的冒險RPG場景,游戲人物來到某個市鎮(zhèn)或城堡,探索未知環(huán)境,設(shè)法通過關(guān)卡,與NPC(非玩家人物,也即這里的“眾人”)交談,搜集線索,尋找解決難題的辦法。小小一段文字,一個活生生而又充滿未知懸疑的世界浮現(xiàn)一角,而這一切都是讀者/玩家通過劉姥姥的視角和行動展開的。但是,我們也可以說類似的原型化的冒險過關(guān)場景存在于很多其他的小說、戲劇、電影中,小說《紅樓夢》的獨特的游戲性又在哪里呢?

如果我們制作一個《紅樓夢》的RPG游戲,在這里就可以操控扮演劉姥姥,在榮府外面四處走動,發(fā)現(xiàn)有正門、后門、西角門、東角門。除了從大門進(jìn)去太不合情理之外,其他幾個門都可以作為行動的路線,在不同的選擇中體現(xiàn)交互性和非線性。但是在小說中,劉姥姥顯然只能從一個門中進(jìn)出,如何交互?在作為小說的《紅樓夢》中,對于這些門,我們還是有機(jī)會選擇的,就是通過其他人的視角來實現(xiàn)。在劉姥姥之前,我們已經(jīng)通過賈雨村的眼睛看到了:“街東是寧國府,街西是榮國府,二宅相連,竟將大半條街占了。大門外雖冷落無人,隔著圍墻一望,里面廳殿樓閣,也還都崢嶸軒峻;就是后邊一帶花園子里面樹木山石,也都還有蓊蔚洇潤之氣。”同樣的門,在賈雨村的眼里自然是另種風(fēng)景,別樣意蘊。在這之后不久,劉姥姥無法穿越的角門被人突破了,那是黛玉。劉姥姥所見的“挺胸疊肚指手畫腳的人”,在她眼里變成了“門前列坐著十來個華冠麗服之人”,但她與賈雨村和劉姥姥都看到了那個似乎永遠(yuǎn)關(guān)閉的大門。這個大門要到第十八回,才終于為省親歸來的貴妃打開。

這種交互性的視角,是《紅樓夢》敘事的基本模式。第七十五回“開夜宴異兆發(fā)悲音賞中秋新詞得佳讖”,賈府經(jīng)歷抄檢大觀園等事件,悲涼之霧日益濃厚。賈母為提升士氣,在山頂?shù)耐贡躺角f大辦中秋晚會。賈赦、賈政等曲意迎合,強(qiáng)顏歡笑,反襯出各種違和,更顯尷尬冷落。夜深天涼,王夫人說姊妹們也已經(jīng)散去,賈母猶強(qiáng)撐不肯退席。這時桂花蔭里,傳來凄涼笛聲,賈母有觸于心,禁不住墮下淚來。然而鏡頭一轉(zhuǎn),我們才知道黛玉和湘云離開后并未去睡覺,而是在山坳里近水的凹晶館賞月聯(lián)詩,她們能看到山頂?shù)娘L(fēng)景,卻與之若即若離。然后,她們也聽到了那個裊裊悠悠的笛聲,并因此觸發(fā)了詩情,聯(lián)手寫出了“寒塘渡鶴影,冷月葬花魂”的不朽詩句。

《紅樓夢》的虛擬世界就是這樣構(gòu)成的。同樣的空間,不是一個人的旅程,是許多人的旅程,這些旅程不斷地交叉、分離、纏繞。不是一個人的視角,是許多不同視角的疊加、交織、對視。這是時間化的空間,異時的同時。舒蕪說:“借用電影術(shù)語來說,可以說一部《紅樓夢》,主要是以賈寶玉角度拍攝的‘主觀鏡頭’。”[19]但這遠(yuǎn)不止是賈寶玉角度的鏡頭,還有黛玉角度的鏡頭,趙姨娘角度的鏡頭,傻大姐角度的鏡頭。這里眾生平等,每個人都是游戲的玩家,每一個瞬間看到的都是別人生活的碎片,每個人都有機(jī)會在別人的鏡頭里待一會兒。這些碎片又能以交互的方式連接起來。玩家們在同時展開的各種線程中不斷相互觀望,彼此推動,形成一種實時的網(wǎng)絡(luò)游戲的結(jié)構(gòu)。這就是《紅樓夢》的交互性:建立在“情理”基礎(chǔ)上,通過分岔的時空通道鏈接起來,以虛擬的交互主體構(gòu)成的可能的生活世界。

這里面有無窮無盡的重復(fù),不僅是風(fēng)景和事件的不斷再現(xiàn),還有人物的影子、鏡像和互補。甄寶玉是賈寶玉的鏡像,晴雯是黛玉的影子,襲人是寶釵的影子,芳官是湘云的影子。從這樣的角度,我們也才能真正理解為什么黛玉初見寶玉會大吃一驚:“好生奇怪,倒像在那里見過一般,何等眼熟到如此!”而寶玉也會笑著說:“這個妹妹我曾見過的。”因為這是一個虛擬現(xiàn)實的空間,在這個空間里,重復(fù)是交互性的結(jié)果,“似曾相識”(déjàvu )是一種常態(tài),就像《黑客帝國》里尼奧不斷看到似曾相識的黑貓。但所有這些都不是簡單機(jī)械的重復(fù),而是音樂意義上的交織、共鳴、回旋、變奏和展開。在這些重復(fù)中,有一個終極的再現(xiàn),那就是余英時所說的“大觀園便是太虛幻境的人間投影”[20]。換句話說,現(xiàn)實是虛擬的投影。說到底,我們與《紅樓夢》中的一切也是這樣一種似曾相識的關(guān)系。這是一個小徑分岔的花園,山重水復(fù)的迷宮,里面有不斷相遇的自我,不斷回到過去的未來。

五、“《紅樓夢》未完”

張愛玲說人生有三大恨事,一恨鰣魚多刺,二恨海棠無香,三恨《紅樓夢》未完。未完是《紅樓夢》給人留下的最大的遺憾,也是最大的遺產(chǎn)。如果我們能認(rèn)識到《紅樓夢》的虛擬性和交互性,就能看到這種未完成性為世世代代的虛擬和想象提供了無限的創(chuàng)造空間。當(dāng)然這需要有一個前提,那就是在前八十回中必須把世界充分地搭建起來,就像游戲的設(shè)計,需要先有環(huán)境和人物的建模、動作的捕捉、游戲規(guī)則的設(shè)定、謎題的設(shè)置等等。接下來,就讓玩家/讀者到那個虛擬世界中去探索、體驗和交互,創(chuàng)造者就可以去休息了。

羅蘭·巴特認(rèn)為有兩種文本,一種是“可讀的文本”(texte lisible),讀者小心翼翼地服從作者的意愿,循規(guī)蹈矩,無所作為;另一種是“可寫的文本”(texte scriptible),讀者在這種文本中玩著無窮指涉的游戲,進(jìn)行自由地創(chuàng)造,升級到了作者的地位,而原作者則失去了對文本的控制,降格為一個超級讀者。可讀的文本代表的是“愉悅”(plaisir),而可寫的文本代表的則是具有性快感的“極樂”(jouissance)。在兩者之中,巴特心儀的是具有先鋒性的可寫的文本。[21]

1980年代中后期,先鋒文學(xué)曾經(jīng)在中國有過短暫的輝煌,但不久就悄然退場,余華等先鋒作家又回歸可讀的文本的寫作。其實,就是在他們最紅火的時候,讀者也很少在這些作品中體驗到過極樂,更多的是閱讀的煩惱。到頭來大家還是寧愿在傳統(tǒng)的文學(xué)樣式和閱讀習(xí)慣中安于循規(guī)蹈矩的小康之樂。這恐怕不能完全歸結(jié)為中國先鋒文學(xué)的生不逢時和水土不服,更根本的原因要去文本內(nèi)部尋找。文學(xué)要變成羅蘭·巴特意義上的極樂游戲,首先要越過重重語言本身的障礙。放眼世界范圍,先鋒文學(xué)也早已式微。1990年代電子超文本文學(xué)出現(xiàn),曾被視為后現(xiàn)代主義在數(shù)碼媒介中的新希望,但是到了21世紀(jì)也逐漸失去了動力。

但是如果我們再從一個更大的文化視野來看這些走向,就會發(fā)現(xiàn)可寫的文本其實從未消失,反而走出少數(shù)精英的文化實驗,找到了全新的載體,并走向了極為廣闊的大眾文化空間,那就是網(wǎng)絡(luò)、游戲和虛擬現(xiàn)實。在那里,大眾進(jìn)行著前所有未有的自由創(chuàng)造和極樂的游戲。同時,更多的問題也不斷涌現(xiàn)。傳統(tǒng)的文學(xué)藝術(shù)在新媒體的擠壓下遭遇前所未有的邊緣化危機(jī)。在一個越來越追求視覺、聽覺和其他感官刺激的時代,文學(xué)的價值和發(fā)展動力在哪里?這里要解決的是一些相互沖突的問題:如何在沉浸中清醒,在交互中敘事,在虛擬中現(xiàn)實。這看上去幾乎是不可能的任務(wù)。但是,《紅樓夢》卻成為一個稀有的文學(xué)樣本,這些矛盾在其中安然共處,乃至相輔相成。這樣說來,在一個虛擬現(xiàn)實的時代閱讀《紅樓夢》,再從《紅樓夢》看虛擬現(xiàn)實,也許能對認(rèn)識和處理這些難題提供一些根本性的啟示。

注釋:

1.Gibson, William. Neuromancer. Ace Books,1984,p8.(文中所引譯文,凡未說明者,均為筆者自譯。)

2.Benedikt, Michael. Cyberspace: First Steps. The MIT Press,1991,p6.

3.曹雪芹《紅樓夢》,護(hù)花主人、大某山民、太平閑人評,上海古籍出版社1988年版,第13頁。

4.啟功《啟功給你講紅樓》,中華書局2006年版,第8頁。

5.6.王安憶《心靈世界》,復(fù)旦大學(xué)出版社1998年版,第298、1頁。

7.Murray, Janet H. Hamlet on the Holodeck. The Free Press,1997,p188.

8.Sherman,Willian R. ang Alan Craig.Understanding Virtual Reality:Interface, Application, andDesign. Morgan Kaufmann Publishers,2002,p6.

9.Rheingold,Howard. Virtual Reality. Summit Books,1991,P87.

10.Miller,J.Hillis. On Literature. Routledge,2002,P24.

11.呂啟祥《紅樓夢尋》,文化藝術(shù)出版社2005年版,第21頁。

12.13.18.Ryan,Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality? Johns Hopkins University Press,2015,p85、56、49.

14.孫筱祥《中國山水畫論中有關(guān)園林布局理論的探討》,《園藝學(xué)報》1964年第2期。

15.宋淇《紅樓夢識要》,中國書店2000年版,第80頁。

16.博爾赫斯《曹雪芹〈紅樓夢〉》,見《博爾赫斯全集·散文卷(下)》,浙江文藝出版社1999年版,第375頁。

17.博爾赫斯《小徑分岔的花園》,見《博爾赫斯全集·小說卷》,浙江文藝出版社1999年版,第127頁。

19.舒蕪《說夢錄》,上海古籍出版社1982年版,第18頁。

20.余英時《紅樓夢的兩個世界》,上海社會科學(xué)院出版社2002年版,第87頁。

21.Barthes, Roland. The Pleasure of the Text. Hill and Wang,1975,p4.

(原刊于《中國比較文學(xué)》2020年第2期,轉(zhuǎn)載自《中華文學(xué)選刊》2020年7期)